临海桃渚古城|江南明代抗倭卫所活标本,影视战争场景的真实模板

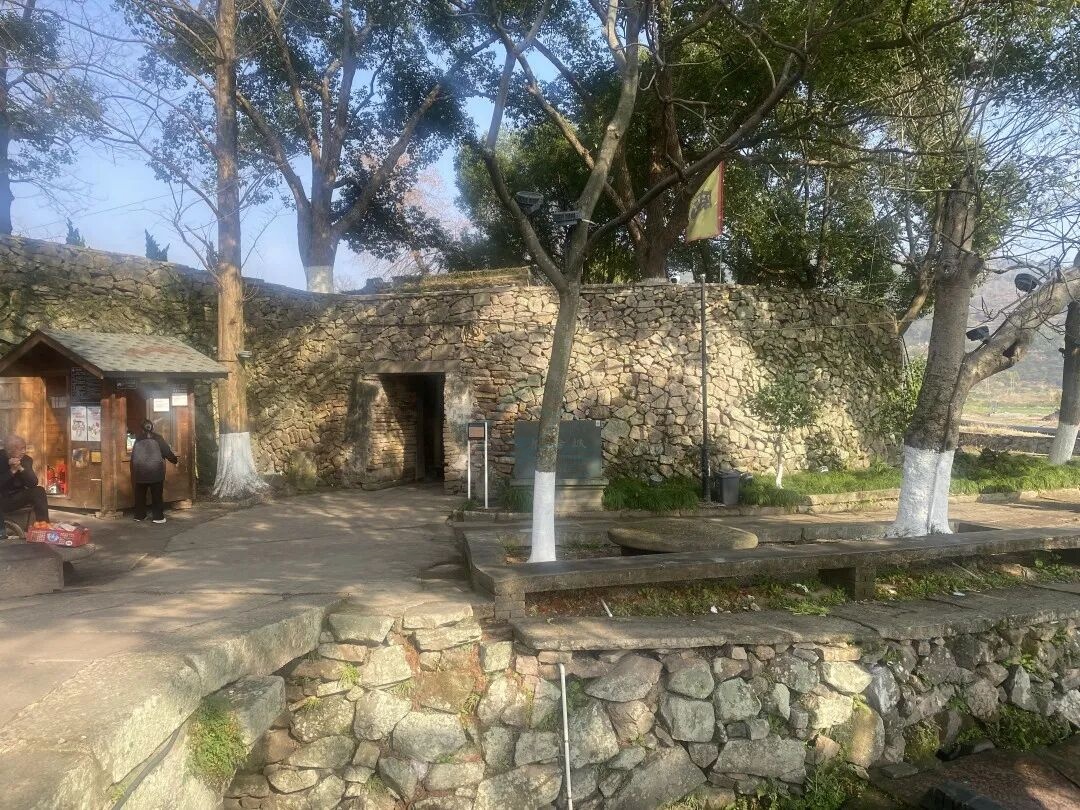

临海桃渚古城,江南保存最完好的明代抗倭卫所之一——依山面海的石砌城墙蜿蜒盘桓,瓮城、敌台、马面等防御设施完整如昔;城内古街巷肌理清晰,明代至清代民居、官署、化龙渠星罗棋布,凝固了“抗倭戍边”与“市井生活”的双重历史场景。它不是“仿建的影视基地”,而是明代沿海军民戍守家园的“活态剧场”:城墙上的垛口能拍战争剧的“登高瞭望”,古街巷的青石板能拍市井剧的“邻里闲聊”,山海相依的背景能拍史诗级的“卫国叙事”,是战争、历史、古装剧的“真实取景库”。桃渚古城的明代城防设施(城墙、瓮城、敌台、马面)是江南保存最完整的——石砌城墙高约5米,周长1.4公里,瓮城呈“回”字形(用于“瓮中捉鳖”),敌台(又称“望楼”)分布在城墙转角,马面(城墙外凸的防御台)间距约50米,每一处都符合明代《筹海图编》的城防规制。战争剧的城池攻防战(比如《抗倭英雄戚继光》式的“倭寇攻城”,镜头从敌台俯瞰城墙下的厮杀,士兵从垛口投下滚木礌石);历史剧的戍卒日常(比如士兵穿着明代军装,扛着长枪在城墙上巡逻,路过瓮城时和值守的同伴打招呼);悬疑剧的夜间侦缉(比如深夜,守城士兵举着灯笼在敌台瞭望,发现远处海面上的可疑船只)。古城内的历史街区保留了明代“卫所格局”:纵横的古街巷(如“顺城路”“卫前街”)用青石板铺成,两侧是明代至清代的民居(多为砖木结构,飞檐翘角),官署(原卫所指挥署遗址)、校场(明代士兵训练地)、化龙渠(穿城而过的水系)至今可寻。古代市井剧的军民日常(比如《大明风华》式的“卫所市集”,商贩在街巷边卖鱼、卖布,妇女提着竹篮买菜,路过化龙渠时蹲下来洗手);巷战戏的追逐情节(比如《锦衣卫》式的“刺客逃亡”,主角沿着青石板巷奔跑,穿过民居的天井,最后躲进瓮城的阴影里);家庭剧的邻里互动(比如老太太坐在门槛上织毛衣,隔壁的小孩端着一碗糖粥跑过来,说“奶奶,我妈让我送的”)。古城背靠青山、面朝东海(北侧是桃渚山,南侧远眺东海,附近有桃渚海滨景区),城墙在山脚下蜿蜒,海面的波光与城垣的石色相映——这是“史诗级镜头”的天然加持。历史剧的卫国宣誓(比如戚继光站在城墙上,身后是山海,对着士兵喊“保家卫国,至死方休”,镜头从他的背影推到远处的海面);纪录片的地域叙事(比如《航拍中国》里的“卫所与海”,从空中俯瞰古城“山-城-海”的格局,配旁白“600年前,这里是抗倭的前沿;600年后,这里是历史的活化石”);古装剧的离别场景(比如男主角是卫所士兵,要出海抗倭,女主角站在城门口送他,镜头从两人的特写拉到背后的山海,海风掀起她的衣角)。战争/历史剧:抗倭战争、卫所戍边、城池攻防(如《抗倭英雄戚继光》《大明王朝1566》);古代市井剧:卫所军民日常、市集贸易、邻里互动(如《武林外传》式的“小成本古装剧”);古装悬疑/武侠剧:巷战追逐、夜间侦缉、江湖恩怨(如《锦衣之下》《山河令》);纪录片:历史人文、地域风貌(如《大国重器》之“古代城防技术”)。具体位置:浙江省台州市临海市桃渚镇桃渚古城(导航“桃渚古城景区”,入口处有“全国重点文物保护单位”标识);服务支持:台州市影视服务中心可协助对接城防区域拍摄许可(如城墙、敌台等文物保护单位)、协调历史街区居民配合拍摄(如古民居内的场景)、提供明代卫所历史咨询(确保剧情符合史实)。台州市影视服务中心提供全方位服务,包括外景素材收集、场地协调和设备支持。我们诚邀剧组朋友莅临台州,服务中心将协助实地考察、许可申请和后勤保障,确保拍摄顺利。欢迎通过我们的自媒体平台或官方渠道联系,共同挖掘台州影视资源的无限潜力。桃渚古城的影视价值,在于它“把历史变成了可触摸的场景”——600年前,这里是抗倭的“战斗堡垒”;600年后,这里是影视的“活态剧场”。当剧组把镜头对准城墙的垛口、街巷的青石板、山海的轮廓,拍出来的不是“演出来的历史”,而是“活过的历史”。对观众来说,这样的镜头才有“代入感”;对剧组来说,这样的场景才是“最省成本的真实”——因为不用搭景,不用化妆,古城本身就是“最像明代的明代”。

免责声明:本站部分图片来源于互联网,如有疑义请告知核实后删除。