大陈岛垦荒纪念碑

下大陈岛的第一核心景区是甲午岩,排第二的当属垦荒纪念碑。一块纪念碑,为何有如此地位?缘于背后的历史传奇。它讲述了一代青年响应祖国号召,满腔热血建设大陈岛的故事。

1955年1月,在华东军区参谋长张爱萍将军的指挥下,中国人民解放军海陆空三军联合作战,不到一天时间就占领了大陈岛的外围一江山岛。

眼看大陈岛无法守住,蒋介石决定放弃。1955年2月,国民党撤走岛内所有的军民,将遗留的码头、渔船悉数摧毁。在十几平方公里的土地上,只剩下一千多棵树木和一位奄奄一息的老人,大陈岛成为一座杂草丛生的荒岛。

1956年1月,时任共青团中央第一书记的胡耀邦,向青年发出“组成志愿垦荒队,开发建设大陈岛”号召,数天内报名者即达2000人。

1月31日,首批227名14至22岁的队员登上大陈岛,成为拓荒之师。至1960年,共有467名垦荒队员上岛垦荒。之后,浙江沿海的渔民和农民陆续移居岛上。从此,垦荒精神成了大陈岛的灵魂。

1960年7月,垦荒队完成任务,部分队员继续志愿留在岛上。1985年12月29日,时任中共中央总书记胡耀邦专程登岛看望老垦荒队员。

如果没有当年的恳荒队,就不会有如今的大陈岛,这是一段不能忘却的历史。勤劳勇敢、艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新的垦荒精神,更需代代相传。

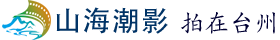

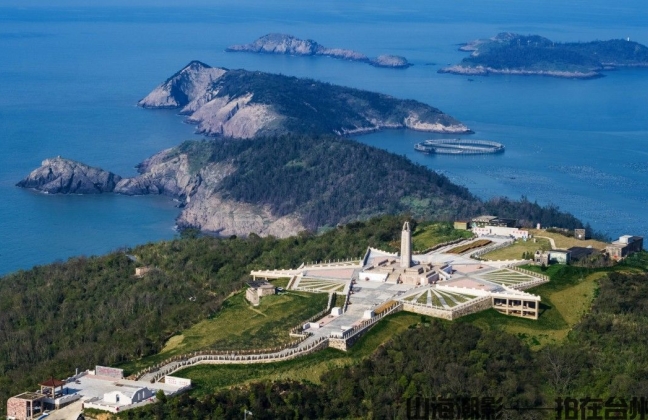

恳荒纪念碑于2000年2月落成,由垦荒队员、当地政府和团省委等捐建。纪念碑巍巍挺立于下大陈岛黄夫礁山顶,四周平坦开阔。看来,当年为了建造这座纪念碑,把整个山顶都给削平了。因地势较高,在此可俯瞰大陈岛全境,以及烟波浩渺、海天一色的东海,成为登高望远的最佳去处。

纪念碑碑高16.5米,象征着垦荒队员于1956年1月上岛,而每一层台阶都由5个阶梯组成,代表前后5批共467名队员上岛垦荒。纪念碑一面镌“大陈岛垦荒纪念碑”8字,由张爱萍题写;一面镌“艰苦创业奋发图强”8字,由胡耀邦题写。纪念碑前有两座花岗石雕塑,每座雕塑由五名青年或少年组成,前后皆为正面。

免责声明:本站部分图片来源于互联网,如有疑义请告知核实后删除。